En lien avec mon positionnement sur la vie privée et celui sur l'adresse IP, je détaille mon argumentation sur l'aspect technique de l'adresse IP.

Mon approche est de traiter l'adresse IP comme une série de chiffres et de lettres, qui ne peut pas constituer une donnée nominative relative à la personne. Sans volonté forte d'établir un lien entre une adresse IP et un individu précis, l'adresse IP ne conserve que son sens de données technique, qui est sa nature intrinsèque; c'est uniquement le législateur qui souhaite lui imposer en outre une fonction nominative.

L'adresse IP désigne un dispositif technique et pas un être humain

Adresse IP

Adresse IP

Une adresse IP ne se rapporte qu'à un dispositif technique, et non pas à un individu qui l'utilise pour se livrer à une activité. Plus exactement, une adresse IP est associée à une IR sur un ordinateur. L'humain n'est pas nécessairement situé physiquement près de cet ordinateur, ni même utilisé par lui directement. Le lien « une adresse IP = un humain » est alors des plus acrobatiques.

S'il était vrai il y a encore dix ans qu'une adresse IP permettait de faire le lien entre une personne et un ordinateur d'une façon très fiable, ce n'est plus le cas de nos jours. Les pratiques et les technologies ont évoluées suffisamment pour aboutir à un découplage toujours croissant entre l'adresse IP et une personne se trouvant en bout de la chaîne de communication. Regardons cela en détail.

Adressage IP dynamique

Le principe de l'adressage dynamique d'adresses IP est une approche technique historiquement utilisée en France, qui permet de maximiser l'exploitation d'un pool d'adresses IP pour des sessions intermittentes de différentes personnes. Mais ce n'est pas le seul cas où elle est présente.

Dans le cadre d'une connexion via un PPP, une adresse IP est assignée à chaque session de connexion. Le FAI peut ou non conserver une trace de chaque adresse distribuée. Toute nouvelle session de connexion entraîne donc la possibilité (sans en avoir la certitude[1]) de se voir attribuer une nouvelle adresse IP. Une adresse IP précise est par conséquent « partagée » par plusieurs sessions de connexion, et donc potentiellement plusieurs ordinateurs et utilisateurs.

Pour lier l'adresse IP dynamique à une IR, il faut rechercher la session concernée où elle est utilisée. Il devient nécessaire de regrouper plusieurs informations qui n'existent pas toujours : la date et heure, l'identifiant de la liaison (télécom ou autre) vers le FAI,

Translation d'adresses

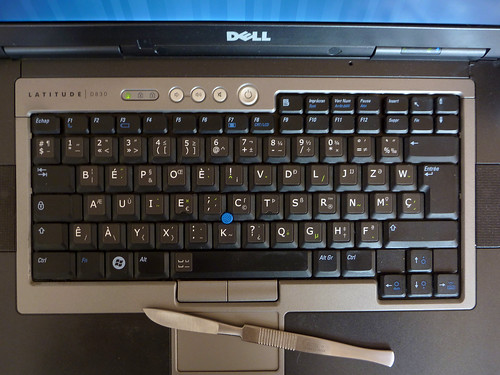

Structured Wiring

Structured Wiring

Une adresse publique IPv4 coûte cher[2]. Quand il s'agit pour une structure de monter son réseau informatique, avec des postes devant accéder à internet, il est très souvent fait appel à des méthodes, telles le NAT, qui permettent de diminuer les coûts. Le partage d'adresse IP publique est l'une d'entre elles.

Le principe est de rassembler les ordinateurs sur un réseau local à la structure, et d'établir une liaison entre ce dernier et le FAI via une passerelle. Chaque ordinateur du réseau local « voit » alors l'ensemble des machines, mais les agents extérieurs ne peuvent dialoguer directement qu'avec la passerelle. Vu de l'extérieur, il n'y qu'une seule IR dans la structure, ce qui ne permet pas d'identifier une ressource précise sur le réseau local.

Pour lier l'adresse IP à un IR derrière un NAT, il faut interroger les services qui réalisent la translation d'adresses IP. Il devient nécessaire de regrouper plusieurs informations qui n'existent pas toujours : la date et heure, l'identifiant de la liaison (adresse MAC par exemple), etc. Mais cette corrélation n'est pas dépourvue d'incertitudes car ces informations elles-mêmes peuvent être dynamiques.

Réseau privé

Dans les grandes structures il est courant que les connexions à internet se fassent au travers d'un VPN, et ce pour des raisons de sécurité (chiffrement des transactions), d'extranet sur multisite ou encore de besoin de structuration logique des systèmes.

Pour lier l'adresse IP à un IR derrière un VPN, il faut employer la même approche que pour un NAT : interroger les services qui réalisent l'opération. Il est nécessaire de regrouper plusieurs informations qui n'existent pas toujours : la date et heure, l'identifiant de la liaison (adresse MAC, adresse IP locale au réseau interne), etc. Mais cette corrélation n'est pas dépourvue d'incertitudes car ces informations elles-mêmes peuvent être dynamiques.

IPv6

L'IPv6, en plus d'apporter une multitude de nouvelles d'adresses IP disponibles, introduit de nouvelles capacités dans les interconnexions réseau. Par exemple, la possibilité d'assigner plusieurs adresses IP à la même IR, d'en changer dynamiquement, ou encore de définir des routes précises à suivre.

La façon de lier une adresse IPv6 à une IR est actuellement flou, car les pratiques sont encore en cours d'élaboration. L'IPv6 fait appel à une collection de technologies qui permettent l'interconnexion dynamique de systèmes, avec des techniques natives de routage avancé. Plusieurs méthodes utilisées pour l'IPv4 sont envisageables mais doivent être validées; et elles apporteront au plus le même niveau de certitude que pour l'IPv4 (à savoir : faible).

Wifi ouvert

De plus en plus, l'accès à internet est pensé comme un des droits fondamentaux du citoyen. Également, la numérisation croissante de la société pousse à la dématérialisation des administrations et des entreprises. Le résultat est un besoin accru d'accéder à internet tout au long de la journée et de la vie. Il y a 3 familles d'acteurs dans l'approche du wifi ouvert.

- les entreprises : bars, restaurants et autres lieux de commerce proposent à leur clients des connexions sans fil à internet

- les collectivités : bibliothèques, wifi urbains (tel Paris Wifi)

- les particuliers :

Les connexions à internet, via un wifi ouvert, ne sont pas liées à l'identité d'une personne : aucun contrôle d'identité n'est fait part du fournisseur de service (la loi l'interdit). Il est donc impossible de lier une adresse IP à une IR.

Accès mobile (roaming)

L'essor des terminaux mobiles (téléphone, tablette, etc.) a non seulement augmenté le nombre de dispositifs en ligne, mais également leurs profils de connexion. Ces terminaux, contraints par l'environnement urbain, passent leur temps à se connecter à des points d'accès, à s'en déconnecter, reconnecter, et à basculer de l'un vers un autre.

Ces profils de connexion, qui peuvent être extrêmement dynamiques, sont gérés de façon différentes au niveau technologique, ce qui implique différentes approches pour associer une adresse IP à une IR. Les accès étant réalisés via des abonnements commerciaux, c'est plutôt vers eux que se fait l'identification de la personne, et non pas au niveaux des terminaux.

Proxies avec antémémoire

Surtout utilisé dans les grandes structures sur des ressources externes fréquemment consultées, les proxies avec antémémoire permettent de ramener une copie locale de ressources distances. Lors de la demande de consultation des ressources, le proxy sert la copie locale au lieu d'effectuer un transfert vers internet.

Des exemples d'utilisation de proxies avec antémémoire :

- il est courant pour des universités d'effectuer quotidiennement un cache miroir de sites web d'actualité (Le Monde, New-York Times…)

- mise à jour de logiciels informatique : chaque machine du réseau local ramène les données depuis le cache local au lieu d'aller les prendre sur internet, ce qui encombre la bande passante vers le FAI.

Vu de l'extérieur, les connexions à des services sont effectuées depuis le proxy, et non pas depuis l'ordinateur d'un utilisateur. La situation est alors celle d'un réseau derrière un NAT : l'identification ne peut se faire directement, il faut croiser les données de plusieurs services.

Proxies d'identification

Digital Identity

Digital Identity

Les proxies d'identification sont utilisés pour se connecter à des ressources en accès restreint (par exemple, des publications scientifiques sous licence commerciale). Les accès sont accordés au niveau du serveur pour une plage d'adresse IP données (université, entreprise, etc). Afin de pouvoir accéder au service, il faut alors le faire depuis une adresse IP autorisée. Cela ne pose pas de problème quand on est sur le site, mais lors d'un déplacement (conférence, télétravail, etc) l'accès à la ressource n'est pas possible. Passer par un proxy situé dans la plage d'adresses IP autorisées permet de résoudre ce problème.

Comme pour un proxy avec antémémoire, l'adresse IP visible depuis l'extérieur est celle du proxy, et non celle de l'IR de la machine de l'humain. La situation est alors celle d'un réseau derrière un NAT : l'identification ne peut se faire directement, il faut croiser les données de plusieurs services.

Outils d'anonymat

Différents outils sont actuellement utilisés pour protéger l'identité des utilisateurs sur internet. On peut citer notamment :

- TOR : outil de proxy anonymé

- GNUnet : système de proxy anonymé pour transferts de pair à pair

- Freenet : système de publication et consultation décentralisé, anticensure, avec redondance

- I2P : outil de transfert de pair à pair sécurisé et anonymé

- MixMaster : outil de courrier électronique anonymé

Naturellement, toute tentative d'identification est vouée à l'échec. Lier une adresse IP a une IR n'a pas de sens au regard de ces outils. De plus, pour certain il est même impossible d'affirmer qu'un utilisateur les a utilisé ou non; le doute est alors grand quand il s'agit de lier une personne à un transaction informatique.

Conclusion

Au regard de tous les impacts qu'ont les dispositifs actuels de routage informatique sur l'adresse IP, il me semble dangereux de statuer sur la valeur nominative de l'adresse IP : cela entraîne des fausses identifications et donc des accusations portées à tord.

Le réel danger pour l'anonymat de l'utilisateur n'est pas dans l'utilisation de son adresse IP (nous avons vu que cela était beaucoup trop aléatoire), mais dans le traitement de son profile. Chaque individu à une façon propre d'utiliser un système informatique (site web, application, etc). En analysant le comportement d'un utilisateur sur un site web, on peut en dresser un profile de navigation. L'utilisateur peut ensuite changer d'adresse IP, d'ordinateur et même de pays, il sera toujours identifiable par la façon dont il navigue sur le site web.

Plus intéressant : il est possible d'identifier ce même utilisateur sur un autre site web, en y appliquant son profile d'usage. Même sous des identités différentes, depuis des connexions différentes, il est possible d'établir un lien entre les 2 comptes car le profile d'usage sera le même. Et ceci se réalise entièrement sans utiliser l'adresse IP.

Encore plus intéressant : ces profiles d'utilisations peuvent permettre de « prédire » le comportement des utilisateurs sur des sites web qu'ils n'ont pas encore visité, de suggérer des publicités ciblées, de reconstruire des réseaux d'amis, etc.

Donc vouloir protéger son anonymat en sacralisant l'adresse IP n'a pas de sens : cette série de chiffres et de lettres ne porte aucune information nominative ni personnelle. Les informaticiens eux-même ne s'appuient plus dessus pour identifier les utilisateurs sur leurs systèmes, la justice doit faire de même durant ses enquêtes.

En revanche, il est beaucoup plus important de légiférer sur le profiling : dans quelles conditions peut-il être effectué ? Jusqu'à quel point ? Comment doit-on gérer les profiles créés ? Comment intégrer l'utilisateur dans leur cycle de vie et leur utilisation ? Ce sont là des questions beaucoup plus délicates que le statut de l'adresse IP car elles concernent des données complexes qui, pour le coup, traitent directement de l'être humain dans ce qu'il a de plus profond : la nature de sa pensée.